Un discorso a parte merita, nell’ambito della storia della deportazione, il fenomeno degli IMI, gli internati militari italiani, cioè i militari rastrellati e arrestati dai tedeschi nelle aree da essi controllate successivamente all’armistizio dell’8 settembre ’43, in territorio italiano, nella Francia sud-orientale, in Corsica, nei Balcani, in Grecia, nelle isole Jonie (Cefalonia e Corfù) ed Egee (Dodecaneso). I circa 800.000 militari italiani tradotti dai tedeschi nei Lager venivano messi di fronte ad un atroce dilemma: o aderire alla neonata e fascista Repubblica Sociale di Salò e continuare a combattere a fianco dei tedeschi, violando il giuramento di fedeltà fatto nei confronti del re, o in caso contrario essere inviati al lavoro coatto in Germania e nei territori occupati.

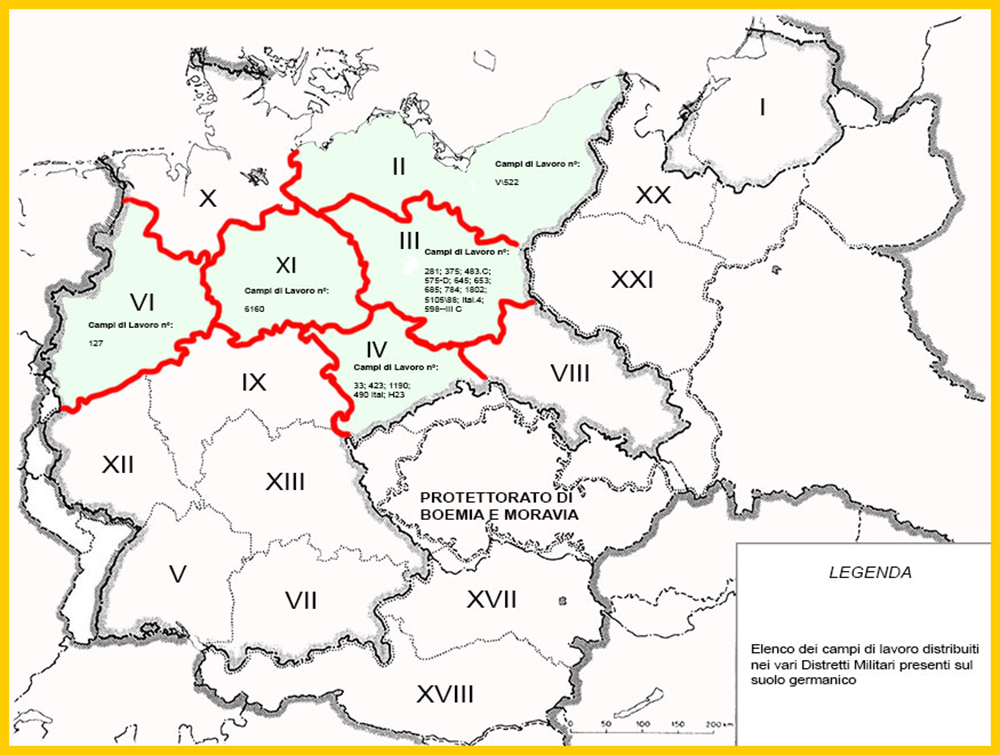

Solo un’esigua minoranza aderì alla RSI; coloro che si rifiutarono di continuare a combattere furono privati della dignità militare e delle garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra. I militari italiani furono considerati “schiavi militari” e il loro trattamento fu disumano. Varie furono le mansioni in cui furono impiegati: dallo sgombero delle macerie nelle città bombardate alla produzione bellica nelle numerose fabbriche, in miniere e cave.

Dalle stime in continua revisione si ritiene che i militari italiani che rifiutarono l’adesione siano stati circa 630.000, di cui almeno 50.000 morirono per le condizioni disumane di vita, le angherie e le violenze.